Périmètre de l'opération : du bâtiment au réseau Moyenne tension

Le code de l'énergie contient un chapitre dédié à l'autoconsommation : le chapitre V du titre Ier du livre III (partie législative et réglementaire) et un article dédié au périmètre de l'opération d'autoconsommation collective :

l'article L315-2 du code de l'énergie

Par défaut à l'échelle d'un bâtiment

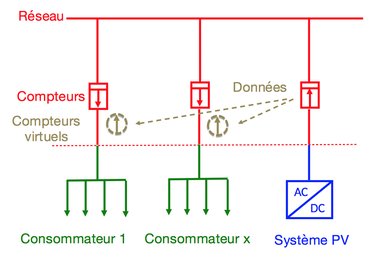

Les opérations d'autoconsommation collective sont fixées par défaut à l'échelle d'un bâtiment qui peut être lui-même raccordé au réseau basse tension ou au réseau moyenne tension.

"L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. "

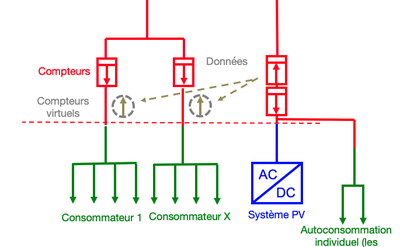

Extension du périmètre à 2 km

Lorsque les participants sont situés dans des bâtiments différents, l'opération est qualifiée d'étendue :

"Une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie."

L'article L. 315-2 du code de l'énergie prévoit que les producteurs photovoltaïques et les consommateurs de l'opération étendue peuvent être raccordés sur le réseau basse tension et sur le réseau HTA :

Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'électricité fournie est d'origine renouvelable, les points de soutirage et d'injection peuvent être situés sur le réseau public de distribution d'électricité."

L'arrêté du 21 novembre 2019

(modifié par l'

arrêté du 19 septembre 2023

) fixe les conditions auxquelles doivent répondre les opérations étendues :

- Les points de soutirage et d'injection des participants les plus éloignés doivent être distants de 2 km* au maximum ;

- En France métropolitaine, la puissance cumulée des installations de production participant à l'opération ne doit pas dépasser 3 MW ;

* La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir du point de livraison pour les sites de consommation et du point d'injection pour les sites de production.

Extension dérogatoire du périmètre à 10 ou 20 km

Selon l'arrêté du 21 novembre 2019 précise que le périmètre d'une opération d'autoconsommation collective étendue peut être élargi :

- à 10 km si l'ensemble des producteurs et des consommateurs sont situés sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines,

- à 20 km si l'ensemble des producteurs et des consommateurs sont situés sur une ou plusieurs communes rurales.

La classification des communes est disponible sur la

grille communale de densité publié par l'INSEE

qui tient compte du nombre d'habitants et de la répartition de ces habitants sur leur territoire :

- Communes rurales : catégories “ bourgs ruraux ”, “ rural à habitat dispersé ” et “ rural à habitat très dispersé ”

- Communes périurbaines : catégories “ petites villes ” et “ ceintures urbaines ”

▶️ Pour obtenir cette dérogation, la personne morale organisatrice (PMO) de l'opération (voir articles suivants) doit effectuer une demande auprès du Ministère en charge de l'Énergie avec les éléments en annexe de l'

arrêté du 21 novembre 2019.