systèmes photovoltaïques avec batterie

Rôle de la batterie

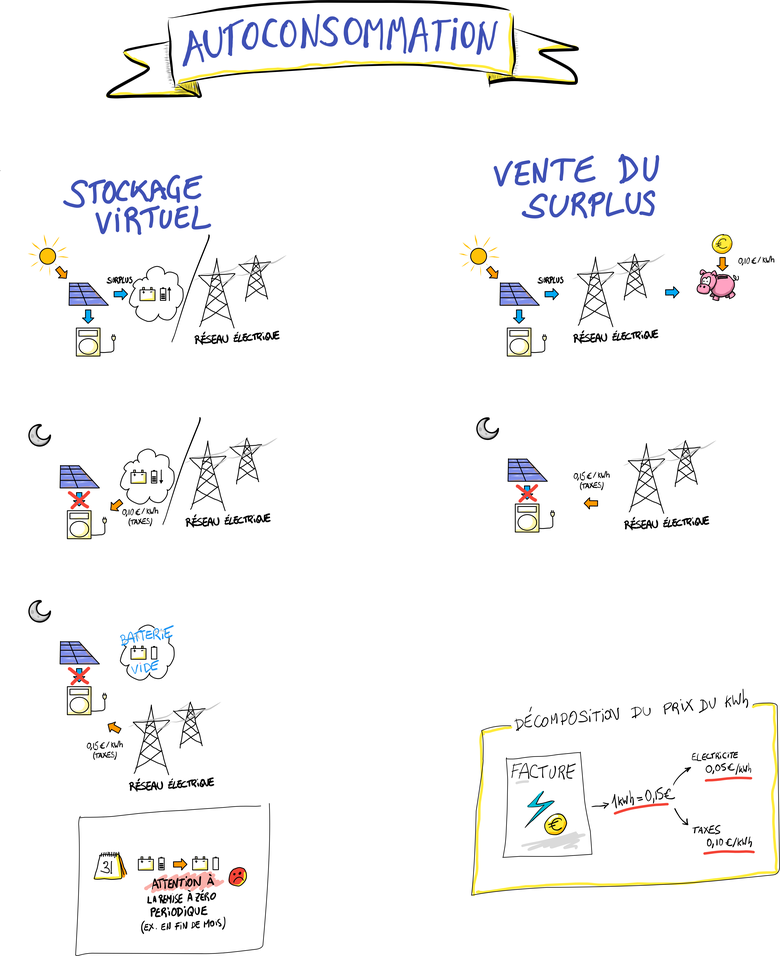

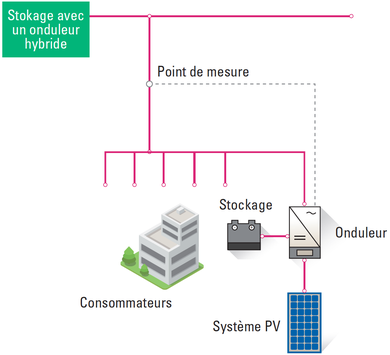

Dans le cadre d'un projet photovoltaïque en autoconsommation totale ou partielle, l'installation d'une batterie peut permettre d'augmenter le taux d'autoconsommation (part de l'électricité photovoltaïque produite qui est directement consommée sur place). Lorsque la production est supérieure à la consommation, l'électricité excédentaire est stockée dans la batterie; elle est ensuite déstockée quand la consommation est supérieure à la production.

Le gain apporté par une batterie peut être évalué en phase de faisabilité en comparant la courbe de charge du bâtiment à un pas de temps horaire ou infra-horaire à des simulations de production du système photovoltaïque. Des logiciels permettent même d'optimiser le dimensionnement de la batterie en fonction d'objectifs précis.

Dans le cas où l'installation bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat, il est stipulé qu'un dispositif technique doit être installé afin d'assurer que la batterie est uniquement chargée à partir d'électricité provenant du système photovoltaïque.

Evaluation technique

Plus la corrélation entre consommation et production est faible plus le gain apporté par une batterie est grand.

Dans un objectif de maximisation du taux d'autoconsommation d'un système PV, la plus-value apportée par la batterie est liée à la corrélation existante entre la consommation du bâtiment et la production photovoltaïque.

Evaluation économique

Il est rarement rentable d'installer un système de stockage pour une opération d'autoconsommation en France.

En permettant d'augmenter le taux d'autoconsommation d'un système PV, la batterie permet de faire des économies sur la facture d'électricité. Cependant, dans le cadre d'une opération en autoconsommation avec vente du surplus, la consommation supplémentaire d'électricité produite sur place est faite au détriment de la vente d'électricité. Le gain économique généré par une batterie dépend donc directement du gain technique qu'elle apporte en terme d'augmentation de l'autoconsommation.

Face à cela, les coûts supplémentaires induits par l'installation d'une batterie sont aujourd'hui très importants. Cela est principalement lié au coût du matériel dans un marché français encore émergent.

Protections

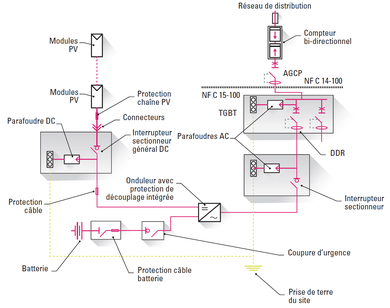

Un certain nombre d'organes de protections doivent être mis en place pour les systèmes PV avec batterie. Les protections spécifiques aux systèmes avec stockage sont listées dans la norme expérimentale XP C 15-712-3.